沉積物作為地球表層系統物質循環與能量交換的“隱秘樞紐",其內部每一寸微空間都在演繹著復雜的生物地球化學故事。溶解氧的梯度變化調控著微生物的代謝路徑,pH的微小波動左右著污染物的形態轉化,CO?與硫化物的分布則關聯著碳硫循環的平衡——這些參數的微尺度動態,如同刻在沉積物中的“動態密碼",破譯它們是理解生態功能與環境風險的關鍵。然而,傳統檢測技術始終難以突破“擾動失真"與“單點局限"的桎梏,直到平面光極系統的出現,才為人類打開了一扇直觀解析這些“密碼"的窗口。作為一套集成光學傳感、成像捕捉與數據解析的創新系統,平面光極正以非侵入、高時空分辨率、二維可視化的優勢,重新定義沉積物微環境的研究范式。

在沉積物的毫米級空間里,隱藏著決定宏觀生態過程的微觀機制。溶解氧從表層向下的梯度衰減(從有氧到厭氧的轉變可能僅發生在2毫米內),劃分了硝化菌與反硝化菌的“勢力范圍",直接影響氮素的轉化效率;pH在微生物聚集體周圍的局部波動(可能僅0.5個單位),足以改變重金屬離子的吸附-解吸平衡,決定其是否釋放到上覆水體;而CO?在生物擾動通道中的擴散速率,則關聯著沉積物作為“碳匯"或“碳源"的功能定位。

這些“動態密碼"的核心特征是時空異質性:同一時刻,沉積物不同點位的參數可能存在數倍差異(如根系附近溶解氧比周邊高3倍);同一位置,參數可能隨晝夜節律或微生物活動發生秒級波動(如光合藻類活動導致溶解氧在10分鐘內上升0.8mg/L)。傳統檢測手段卻對此束手無策:電極插入會打破原始孔隙結構,導致溶解氧擴散路徑改變;單點采樣無法反映梯度變化,如同用“單像素照片"還原動態視頻;實驗室分析則因脫離原位環境,丟失了關鍵的時間關聯信息。要破譯這些“密碼",必須有一種能“貼近觀察、全景記錄、實時追蹤"的技術——平面光極系統正是為此而生。

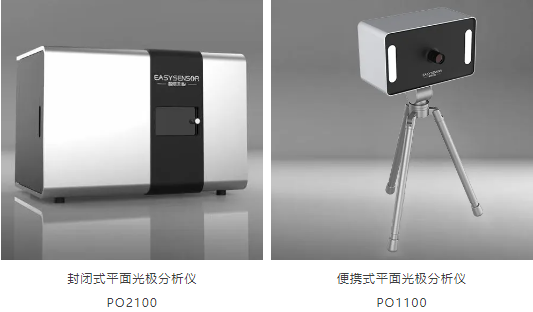

平面光極系統并非單一設備,而是一套融合了“光學傳感層"“激發與成像模塊"“數據處理單元"的完整解決方案。其設計理念源于對沉積物微環境的深刻理解:既要最小化對研究對象的干擾,又要捕捉參數的時空細節。

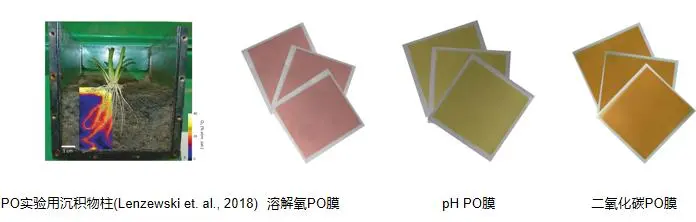

敏感膜是平面光極系統的“感知核心",相當于貼在沉積物表面的“電子皮膚"。它通常以透明聚合物薄膜(如聚氯乙烯、聚二甲基硅氧烷)為基底,均勻負載著對目標參數特異性響應的熒光探針:

• 檢測溶解氧時,膜中嵌入釕基配合物探針,其熒光壽命會隨氧氣濃度升高而縮短,這種“淬滅效應"具有高度選擇性;

• 解析pH變化時,采用羅丹明類染料,其熒光強度隨pH上升而增強,可精準捕捉6.0-8.5的環境相關范圍;

• 監測CO?或硫化物時,探針通過與目標物質的化學反應改變分子構象,進而引發熒光波長或強度的特征變化。

為適應沉積物環境,敏感膜需經過特殊處理:耐生物附著涂層可避免微生物在膜表面滋生遮擋信號;柔韌性設計使其能貼合沉積物不規則表面;防水與化學穩定性則確保在泥水混合環境中穩定工作數周,覆蓋完整的動態周期。

若將敏感膜比作“感知神經",激發與成像模塊則是“視覺中樞"。系統通過特定波長的光源(如LED陣列、激光器)對敏感膜進行均勻照射,激發探針產生熒光——不同參數對應不同的激發光波長(如溶解氧探針常用470nm藍光,pH探針常用550nm綠光)。隨后,高靈敏度相機(如科學級CCD或EMCCD)在特定發射波長下捕捉熒光信號,每幀圖像可覆蓋數平方厘米的沉積物區域,分辨率達5-10微米,足以分辨單個微生物聚集體周圍的參數變化。

這套模塊的關鍵優勢在于“同步性":光源與相機的觸發時間精確到毫秒級,可實現每秒20-50幀的動態拍攝,捕捉溶解氧因生物擾動引發的瞬時波動;而相機的低噪聲設計則確保在弱光環境(如沉積物深層)下仍能獲取清晰信號,避免漏檢關鍵細節。

原始熒光圖像并非直接可用的參數數據,需經過數據處理單元的“翻譯"才能轉化為濃度分布。這一過程依賴三個核心步驟:

• 校準轉換:通過實驗室預先建立的“熒光信號-參數濃度"標準曲線(如在已知溶解氧濃度的溶液中測定熒光壽命),將圖像中每個像素的熒光強度或壽命轉化為具體數值;

• 噪聲消除:針對沉積物環境中的光散射、膜不均勻性等干擾,采用圖像平滑、背景扣除等算法優化數據質量;

• 時空分析:生成二維濃度分布圖后,系統可自動計算梯度變化率(如溶解氧每毫米的衰減量)、熱點區域(如高CO?濃度區的面積與位置)及動態變化曲線(如pH在24小時內的波動幅度),最終輸出可直接用于科學分析的“密碼解讀報告"。

相較于電極法、柱狀取樣等傳統技術,平面光極系統在解析沉積物“動態密碼"時展現出革命性優勢:

沉積物的孔隙結構與微生物活性對擾動極為敏感,傳統電極插入(直徑通常>2毫米)會像“在書頁間插入手指"一樣破壞物質擴散路徑。而平面光極的敏感膜厚度僅50-100微米,可通過微操作技術“貼附"在沉積物表面或插入淺層(<1厘米),幾乎不改變原始孔隙與水流狀態。實驗數據顯示,其對沉積物溶解氧分布的擾動率<5%,而傳統電極法的擾動率可達30%以上,這意味著平面光極能捕捉到更接近真實的“密碼本"。

在時間維度上,系統每秒可采集20幀圖像,足以記錄微生物暴發時溶解氧的驟降(如從1.2mg/L降至0僅需8秒);在空間維度上,10微米的分辨率能清晰識別根毛周圍的“低氧微區"(直徑約50微米)。這種能力讓過去“看不見"的過程浮出水面:例如在河口沉積物中,平面光極捕捉到潮汐作用下,溶解氧梯度每30秒向沉積物深處推進100微米的動態,解釋了潮汐周期對氮循環的調控機制。

傳統單點檢測如同“盲人摸象",而平面光極的二維成像則是“全景掃描"。在一幅10×10平方厘米的圖像中,可同時呈現上萬個檢測點的參數分布:紅色區域代表高溶解氧(>2mg/L),藍色區域顯示厭氧環境(<0.1mg/L),顏色的漸變則直觀反映梯度變化。這種可視化讓研究者能快速定位“熱點區域"(如生物擾動形成的氧化通道),計算參數的空間變異系數,甚至通過連續成像構建“動態視頻",觀察如藻類光合作用引發的溶解氧“擴散波"如何在沉積物中傳播。

平面光極系統已在沉積物研究的多個領域展現出強大的“解碼能力",為科學發現提供了直接證據:

在污染物遷移研究中,系統通過同步監測pH與重金屬(如鎘)的分布,揭示了沉積物中“pH微熱點"的作用——當微生物代謝產生的有機酸使局部pH降至5.5時,鎘的溶解態比例驟增3倍,形成向水體釋放的“隱患通道"。這一發現為精準修復重金屬污染沉積物提供了靶向干預的依據。

在微生物生態學領域,研究者利用平面光極觀察到沉積物中“氧-硫反梯度"現象:硫化物氧化菌聚集區(直徑約200微米)會消耗周邊氧氣,形成局部低氧區,但同時產生硫酸使pH下降,這種微環境又反過來促進了硫化物的進一步氧化。這種微生物與環境的“協同反饋",正是傳統技術難以捕捉的微觀機制。

在碳循環研究中,系統記錄了沉水植物根系釋放的氧氣如何在沉積物中形成“氧化環",抑制甲烷菌的活性(甲烷濃度下降40%),同時促進CO?的生成(增加25%),證明了植物對沉積物碳代謝路徑的調控作用。

平面光極系統的價值,不僅在于“看見"沉積物中溶解氧、pH等參數的微尺度變化,更在于讓這些“動態密碼"變得可量化、可分析、可關聯。它打破了傳統技術的“黑箱"限制,讓研究者能直接觀察參數與微生物活動、生物擾動、污染物行為的耦合關系,從微觀機制層面解釋宏觀生態現象。